1955年,测量科工作人员对白沙山勘查后留影。后排右一为笔者。

原扎赉诺尔矿务局西大楼。

西山矿南斜井机电队旧址。

原西山矿北斜井煤仓。

原西山矿北斜井皮带走廊。

1923年的扎赉诺尔煤矿(北煤沟)。

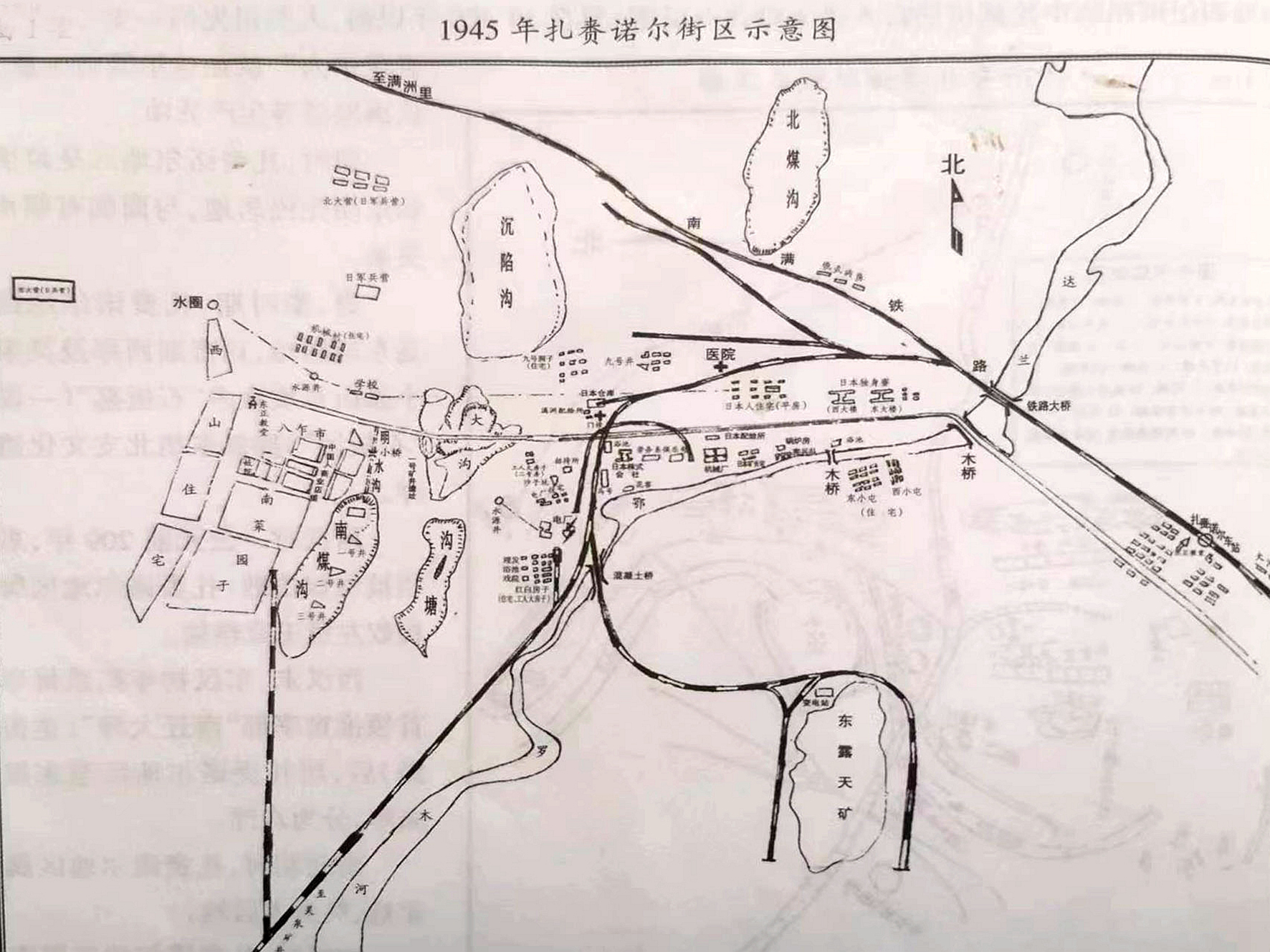

1945年扎赉诺尔街区示意图。

1954年,测量科全体合影。前排中间为贾传庆师傅,后排右一为笔者。

在我“拜师”之前,我先记住的是师傅的那顶鸭嘴帽。

1951年秋,扎赉诺尔煤矿人事科的一位同志领着我去扎赉诺尔煤矿地质测量工作室(后改名地质测量科)报到,当时我15岁,是一名徒工。人事科的同志进屋问道:“你们主任呢?”屋内坐着的五六个人没有一人说话,但有两个人几乎同时指了指放在主任办公桌上的鸭嘴帽。这鸭嘴帽应是深蓝色毛料制成的,可能由于风吹日晒和常年刷洗的缘故,深蓝色变成不规则的灰蓝色,原本笔挺的“鸭嘴”已经软塌了,皱巴巴的。

屋里的人都在低着头忙自己的事情,有的人在画着什么,有的人在算着什么,有的人在低头沉思,时不时地有人抬头瞥一眼桌上的鸭嘴帽,鸭嘴帽所代表的威严我是后来才渐渐感受到的。

办公时间,如果我的师傅在场,没有人敢交头接耳谈天说地,如果师傅不在那就是另一番景象了。但如果鸭嘴帽还在办公桌上,人们就会谨言慎行,因为这代表师傅没走远,随时可能出现。如果有人肆意地喧哗起来,只要有人指一指桌上的鸭嘴帽,瞬间办公室就归于寂静。

我的师傅贾传庆是个混血儿,他的父亲是个淳朴健壮的山东大汉,母亲是勤劳善良的俄罗斯人。师傅出生在特殊的家庭,启蒙于特殊的环境,献身于特殊的年代,也就理所当然地造就了他的特殊性格,并顺理成章地发挥了独特的作用。

师傅在1945年到1962年间主持地质测量工作室的工作。这期间扎赉诺尔煤矿的基本状况是:小规模的生产格局,以笨重体力劳动为主流的“短壁式”开采方式,管理者大多只有经验没有学历。当时煤矿的主要问题是上级要求高、人员水平低、出煤数量少。

那时虽然有所谓的苏联专家帮助采煤,但这些苏联专家都不是科班出身。我的师傅懂俄语,还在日本侵略者占领煤矿时当过徒工,所以既有专业知识又能与苏联专家沟通的师傅成为苏联专家不可缺少的“军师”,也成了我们这支小部队心悦诚服的“主帅”。

师傅的工作作风严厉,但师傅严厉的工作作风有其历史根源。师傅的父亲语言不多但说一不二,这对师傅的性格产生了较大的影响。等师傅独当一面后,又和苏联专家待在一起。苏联那时奉行的是一长制,苏联专家平时工作起来也是说一不二。受二者的影响,师傅也形成家长式的领导作风。

师傅的工作作风虽然严厉,但他一直对自己的能力有清晰的认识。他十分明白自己的水平并不高,所以他一直在孜孜不倦地学习,应该说师傅的水平是形势逼出来的。最后他确实不负众望,真的成为那个年代的“军师”和“主帅”。

不知情的人都会认为师傅是万能的专家。井巷在哪里开凿怎么开凿,师傅知道;井下怎么防火、灭火,师傅知道;井下透水怎么排干预防,师傅知道;甚至井上在哪里挖渠,在哪里搭桥,师傅也能提出合理的建议。师傅这种无所不能的形象对我影响很大。后来,在我独撑门面时,依然按照师父的作风做事,把大大小小的工作当做自己分内的事。

师傅最无法容忍的事情是偷懒。他总是先行动后解释,他的行动就是样板,他的训斥就是“真理”,容不得你有丝毫的松懈和狡辩。在山野,师傅冲锋在前满身是汗,不容你磨磨蹭蹭;在井下,他带头在水里泥里穿行,不容你说三道四;在办公室,他可以伏案工作三天两夜,不容你东张西望。那时我觉得师傅琢磨不透,甚至觉得他神秘古怪,因为师傅工作起来可以忘我——脸上有七八只蚊子在吸血,他竟然不去拍打,无意中抓一下竟满脸是血。加上师傅经常熬夜却从未打过哈欠,我曾认为师傅是天赋异禀的超人。

师傅似乎只会训人不会夸人。他对工作要求极严,不仅要求速度快,更要求质量高。他经手的数据、资料和图纸任你反复查对也挑不出任何瑕疵,而我们做的工作却很难在他那里过关。他挑毛病的本事实在是令人吃惊,你算了好几天的数据经他过目十分钟就知道对错,轻则令你重算,重则脸红脖子粗地训你一顿。

对于新手出错他只是表现不悦,如果是老手出错他会把桌子拍得巨响。那时测量室有十多个人,其中五分之二是汉族,五分之二是俄罗斯族,五分之一是混血儿。有一次他与巴拉吉(也是师傅辈的人)用俄语大吵了起来,两人都拍着桌子蹦得老高,最后巴拉吉红着脸低着头灰溜溜地走出了办公室。

后来我渐渐明白了一个事实,如果师傅说你有错,你千万不要辩解,否则出丑的肯定是你。有一次我同师兄们把计算台账和绘制的图纸交给师傅审视,师傅叼着烟卷直摇头,却又查不出毛病,突然他站了起来抓过鸭嘴帽就往外走,结果毛病还真的出在外业上。

师傅的敬业精神已到了常人难以理解的状态,有一段时间十分流行井下钻探,分昼夜两班轮流作业。师傅经常在深更半夜提着矿灯到现场巡视,人们曾误认为他在抽查有没有人出工不出力,现在看来,他去现场巡视主要还是为了摸清井下局部地质变化情况,和一线工作人员探讨提高钻探速度的方法,以保证钻探质量。

师傅的冷脸心热是独具风格的。在工作中他绝不容忍当面一套背后一套的行为,不允许对别人的家事说三道四,他主张有事摆在桌面上说。师傅经常因工作与人吵得昏天黑地,但事后即云消雾散。那时每个月开工资后,测量室的人员都会去饭馆搓一顿,刚刚吵完架的师傅虽然在路上还板着脸,到了饭馆马上满脸笑容,开始嘘寒问暖,排疑解怨于酒杯之中。师傅曾对我说:“喝点吧,男人都会喝酒,慢慢学着喝,可学技术、学本事的时候不能慢。”每次聚会大多是师傅掏腰包,有时他拿出一二十元放在桌上说:“如果不够你们工资高的人补上。”那时工资低物价也低,一顿饭不会超过二十元。

有一件事让我记忆深刻,我们几名单身的男女青年每次加班时,师傅总会不动声色地把自家的面条或肉饼放在我们的办公桌上。

师傅有业余爱好,一是下棋,二是跳舞,三是给别人当篮球赛裁判。闲暇时他曾主动教我下棋,大部分时间都是我主动出击,他只是招架,而每当我军容整齐,他残兵败车的时候,他总能反败为胜,这时他会意味深长地说:“不能盲目骄傲,要学会下残棋。”

他观察我去其他部门办事、去别人家做客时的行为举止,发现问题后对我说:“进屋前必须轻轻敲门,得到允许后才能进屋。”“进屋前必须脱帽,如有木梳理一理头发更好,在离开前最好问一声‘我可以走吗’。”“如果是做客,应把大衣挂在走廊。”他是这样说的也是这样做的。当年有一位东北煤炭管理局的同志对我说:“你们的贾主任很有礼貌。”我骄傲地说:“我们那里的人都那样。”后来我终于弄清了师傅这种脸冷心热作风的本质,他只是工作时间满脑子都是工作,没有精力对人笑脸相陪。

师傅对政治的态度也是独特的。1956年我已加入中国共产党,而他一直是党外群众。自从我入党后他对我的态度似乎有了变化,在灵泉矿工作期间,每当他主持完工作会议后都会问上一句:“老许,你有什么要说的吗?”我似乎成了他的党代表。那时的思想政治工作无论是形式和内容都形成了初步体系,但师傅的政治语言实在是少得可怜,每次重要工作会议最后他只会说上那么一句“为了我们的祖国,大家努力吧”!

对师傅的那顶鸭嘴帽,我从畏惧到敬仰整整花了十年。后来因自然规律旧帽终于光荣下岗,新换的帽子依然是深蓝色的鸭嘴帽。在他戴上新帽的同时,我接替了他的科长位置,他被调往另一科室工作。据我所知,我上任后他曾偷偷地查看过我主持开凿的井巷,偷偷地查看过我主持丈量的地面存炭数量,偷偷地查看过我主持的计算台账和绘制的图纸,偷偷地查看过井下钻井记录,也偷偷地询访过我上任后的工作情况……

后来有一次我和师傅小酌,他语重心长地说:“老许,实话对你说,开始时我对你还真是不太放心,现在看来你比我强!”我当时激动得几乎掉眼泪,师傅哪是不会夸人啊,只是不愿意夸奖而已。说实话,我比不上师傅,他是我永远的师傅!

上一篇 :

下一篇 :