——追忆原满洲里铁路车辆段老红军老共产党员吴长胜同志的一生

□姜成章

李井泉,八路军120师358旅政委(生卒1909-1989年),新中国开国元勋。

朱辉照,八路军120师358旅715团政委(生卒1911-1964年),开国中将。在抗日战场上给小吴蛋起名字“吴长胜”。

余秋里,八路军120师358旅8团政治委员兼团长(生卒1914-1999年),开国中将。1941年5月起,吴长胜给首长当警卫员。

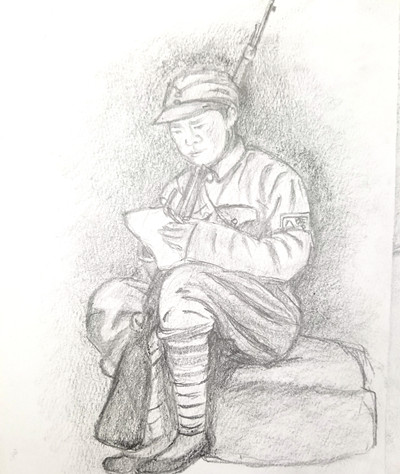

1941年5月,旅部决定吴长胜同志给大名鼎鼎的余秋里政委当警卫员。在延安洛河川,一有时间首长就教警卫战士学习文化。

姜成章 绘

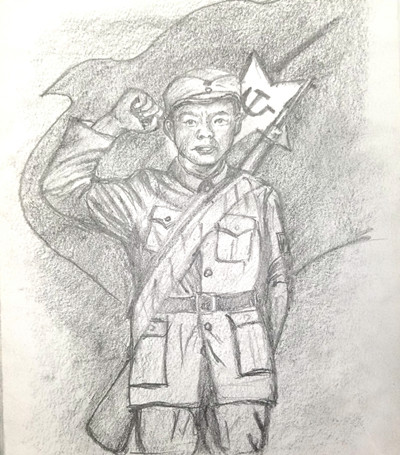

1944年3月7日,在南泥湾大生产运动时,经连指导员罗殿英、连长郑克权介绍,吴长胜光荣加入了中国共产党。

姜成章 绘

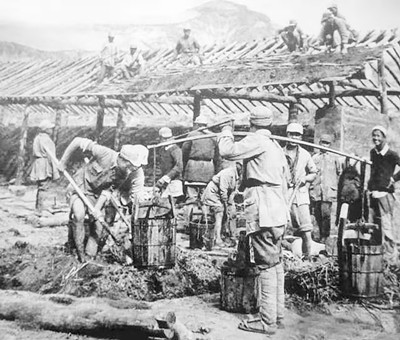

八路军359旅在南泥湾开荒时的情景。

1943年5月,余秋里奉命率部挺进延安,在延安洛河川战士们用树枝、树皮搭建凉棚宿营。

部队到达延安后,一边积极练兵备战,一边与先期到达的359旅一道参加南泥湾大生产运动。

像这样的例子,当年采访吴长胜时他能列举出好多,例如河北的饶阳、河间战例,山西的孙家庄战例等。八路军在条件极其艰苦的条件下,在晋察冀抗日战场上充分发挥近战、夜战和游击战的优势,与日寇不断周旋,在战争中学习战争,打得日寇闻风丧胆。

在当年的采访中,我还挖掘出一个非常重要的历史细节。当年在采访这位老英雄时,当我问起他的名字为什么改为长胜时,他侃侃而谈地讲起了这其中的故事。

1938年2月,日军第26和109两个师团加上伪军1万余人兵分五路同时向晋西北抗日根据地进攻,先后占据了柳林、军渡、碛口等黄河渡口,并多次试图向西强渡黄河,严重威胁到陕甘宁边区和整个大西北的安全。

358旅旅长张宗逊,政委李井泉奉命率部一面坚守巩固河防,同时又悄然与兄弟部队一起进逼日军固守的五寨县城。3月17日,在神池南虎北村和山口村地区,正面遇到日军增援部队1000余人,358旅715、716团迅速抢占有利地形,居高临下,给日军以迎面痛击,战斗进行得异常激烈,直至晚上才将敌人击溃,当场毙敌死伤300多人。

战斗后不久部队向太原行进,路过同蒲铁路时,突然遭受日军埋伏,部队前进受阻,我军接连发动五次冲锋,冲出了敌人的第一道防线。第二天下午又遇到敌人,在前面有阻截后面有追兵的情况下,营长命令小吴蛋火速赶到团部向团长报告敌情。

小吴蛋接到命令后,冒着四处飞溅的子弹迅速向团部前进,他一会儿匍匐,一会儿跃起,一次次巧妙地躲过敌人攻击到达了团部,不仅把战场的情况及时向团长进行了报告,而且还很快地又把团长“边打边突围,剩下一个人也要前进”的命令带了回来。

当小吴蛋返回战场时,看到的是营长正带领战士们与疯狂的日军进行决战的场景,战场上血流成河,场面十分惨烈,部队已伤亡过半,营长命令他再次向团长报告。当小吴蛋第二次冒着枪林弹雨再次出现在团长面前时,王团长望着他那个机灵劲儿亲切地问道:“小鬼,你叫什么名字,多大了?”

“首长,俺叫吴蛋儿,今年14岁啦!”

小吴蛋操着一口河北口音,逗得在一旁的朱辉照政委哈哈大笑,“小鬼啊,我给你起个名字吧,今后你就叫长胜吧,将来做一个常胜将军!”

从此,在八路军358旅715团的战斗序列里“吴长胜”的名字才被记录在册,而且这个名字还是团政委朱辉照(开国中将)将军在抗日战场上给他起的,这可是他来到这个世界上14年来第一次有了正式的名字,是党、是人民军队让他有了属于自己的人生代号。

此次战斗由于正确地执行了团首长的命令,采取边走、边打、边突围的作战方针,战斗共持续了四天,最终冲出了日军的重围,胜利到达山西宁武。在我军强大攻势下,一举收复神池城。随后,宁武城也终于得以收复,彻底打破了日军的围攻。

1938年5月,吴长胜随所在715团奉命开赴绥远地区,建立大青山抗日根据地。715团通过团结广大蒙汉人民,广泛发动和组织群众,建立了抗日基层政权和地方抗日武装,开展了广泛的游击斗争,沉重打击了敌人的嚣张气焰,初步建立了大青山抗日根据地。也正是从那时起,吴长胜及他所在的715团和今天的内蒙古有了千丝万缕的联系,他之后参加的著名战役集宁战役就是在内蒙古大地上发生的。

挺进延安 给余秋里政委当警卫员

1940年春,世界反法西斯战争进入最艰难时期,在中国正面战场上国民党军队节节败退,在陕西延安,日军轰炸机频繁轰炸,在这关系国家民族危亡的关键时刻,毛主席、朱总司令果断做出了“中国共产党和所领导的八路军、新四军要挺身而出,打破国民党亡国和投降的论调,要为世界反法西斯战争注入希望”的正确决策。1940年8月,八路军120师和129师集结了105个团,史称“百团大战”,由彭德怀副总司令任总指挥,在华北敌后战场上发动了一次向日军大规模进攻和反扫荡战役。百团大战的辉煌胜利,巩固了华北抗日根据地,抑制了国民党顽固派的投降逆流,鼓舞了中国人民的抗日斗志,振奋了全国人民争取抗战胜利的信心,在国际舞台上也产生了深远影响。

百团大战后,1941年,大名鼎鼎的独臂将军余秋里率领的八路军120师独立第三支队已发展到5000多人,余秋里将军向上级请求将部队压缩编制,将多余的战士补充到其他部队。后主动将部队缩编为358旅第8团,他本人任政治委员兼团长。经旅部领导决定,调吴长胜到8团团部警卫班给余秋里政委当警卫员。

从1941年5月起,吴长胜跟随余秋里政委开赴山西省宁武地区,积极发动群众,开展军事斗争和政治斗争,开辟和创建了以宁武为中心的管涔山革命根据地。在此期间,面对敌人加紧封锁的敌情,部队只好躲到山里进行斗争,造成了部队给养严重缺乏。为躲避敌人搜山扫荡,战士们只好夜间到敌占区征粮,征粮的工具就是用两头扎紧的被子卷成的口袋。有一次,战士们背粮刚走到山顶,敌人就追上来了,战士们只好扔下粮食投入战斗。由于鬼子兵少,战斗很快就结束了,还缴获了敌人的3支步枪、1挺歪把子机枪,吴长胜和战士们背着粮食胜利返回根据地。

1942年,部队生存条件更加艰苦,不仅给养解决不了,疾病又向战士们袭来,全团有三分之二的战士得了夜盲症。而这一年初,敌人的进攻却更加疯狂,指挥部命令把地方政府转移到黄河以西的陕西新县一带,那里离延安只有800多里,吴长胜所在部队奉命掩护政府机关进行安全转移。可谁知转移还没开始,鬼子却突然在夜里包围了地方政府机关所在地,首长命令不惜一切代价坚决打垮敌人,保证地方政府机关安全渡过黄河。黑漆漆的夜,敌人的炮火猛烈袭来,战士们又大多得了夜盲症,看不见敌人的目标,首长果断命令战士们大喊大叫,以声威震敌人,同时轻重武器一齐开火,多亏黑夜里日军摸不准我军的情况,以为我军已设好埋伏,天亮前就撤退了。

1943年5月,蒋介石又发动了第三次反共高潮,集结兵力准备进攻延安。中央军委命令西北野战军一纵队第358旅火速挺进延安。余秋里接到命令迅速率部昼夜急行军赶到临县,由碛口渡过黄河,最后经关堡、绥德到达延安洛河川,沿途老百姓端出绿豆水和食品慰问部队。这里人烟稀少,住房困难,小吴就跟随首长住在用树皮搭成的临时凉棚里宿营。

到达延安后,余秋里政委率领部队一方面积极做好战备防务,一方面又与先期到达的359旅一起开展了大生产和练兵运动。小吴清楚地记得,那一年的秋天阴雨连绵,经常是外面下大雨屋里下小雨,凉棚里又潮又湿,毛主席、朱总司令派人给战士们送来大镐,让战士们掏窑洞建家园。小吴看大家干得热火朝天,就向首长请示,想下连同大家一起干,首长批准了他的请求,让他下连同战士们一起劳动。白天他和战士们一起掏窑洞,晚间他独自来到训练场练投弹、练瞄准。年末考核时他被评为一级劳模和特等射手,因为成绩出色多次受到首长表扬。

□本版图片除署名外均摘自网络

上一篇 :

下一篇 :