□乔勇

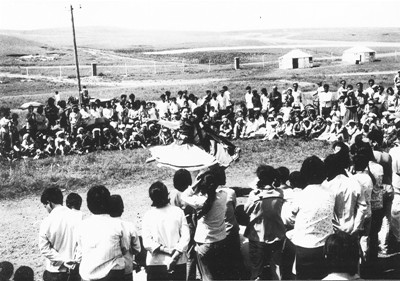

上世纪80年代初,市文工团在扎赉诺尔矿区灵泉为前来泉边疗养的牧民演出之一。

上世纪80年代初,市文工团在扎赉诺尔矿区灵泉为前来泉边疗养的牧民演出之二。

上世纪80年代初,市文工团在扎赉诺尔矿区灵泉为前来泉边疗养的牧民演出之三。

上世纪80年代,灵泉联欢场地上的摔跤比赛。

上世纪80年代,在灵泉联谊会上,牧民歌手演唱蒙古长调。

上世纪80年代初,市文工团在扎赉诺尔矿区灵泉为前来泉边疗养的牧民演出之四。

当夕阳西下,夜幕快要笼罩圣泉的时候,牧民们终于完成了一天“拜泉”的功课,蒙古包前铁炉子的上方冒起了缕缕炊烟,炊烟袅袅犹如仙女降临在空中轻歌曼舞一般。其实,这是牧人在用晒干后的牛粪做柴火生火做饭。白烟如练,渐渐地升腾、弥漫,于是,落日余晖便款款地接过白练将其融为一体,此时圣泉的上空漂浮的已不再是一抹晚霞,而是浑然而成的淡橙色的霞光一片。此时,在蒙古包的周围飘逸的不仅有奶茶和炒米的味道,有锅中轻沸的手把肉的肉香,还有一股浓浓的烧干牛粪的味道。没有牧区生活经历的人,初次嗅到烧干牛粪的味道定会觉得嗓子里有一种干辣辣的感觉,被浓烈的烟味呛得很不舒服,但闻惯了这种烧干牛粪味道的人则会觉得有一种难以用语言来表达的亲舒感,因为这是草原上牧人家所特有的生活味道,这种味道的本身就是草原牧人生活的经典剪影。若干年后,我一次偶然路经额尔古纳的三河镇,恰是村民赶着牛羊下夕烟的时候,整个镇子的上空和街巷中到处都弥漫着浓浓的烧干牛粪的味道,一种久违了的亲切感骤然间就将我带回了几十年前在圣泉边上观赏牧民晚炊的回忆之中。恰如某诗人所云:“圣水泉畔袅娜烟,穹庐陶脑接碧天。载酒烹羊毳帐下,心香一瓣敕勒川”。没有目睹过圣泉之畔牧人生活的人恐是难解其中之“味”的。于是,炊烟升腾接暮霭,蒙古包里有洞天。大家席坐于软软的羊皮褥子之榻上,围着一张漆色斑驳的小木桌,一边大碗喝着烈酒,一边大口吃着手把肉,一边畅叙着沐浴圣泉的温馨之感受,尽享着人间天上般的惬意生活。

牧民们举家赶着勒勒车从茫茫草原深处来到圣泉之畔,一般都要在这里住上一段时间,少则几十天,多则几个月。在即将离开圣泉之前,好多牧民还要到扎区街里的“八乍市”消遣上几天,男主人们情有独钟的目标是酒旗翻飞的小饭馆,把盏独酌,往往是以酩酊大醉之状来弥补长时间远离喧嚣、久违闹市所带给他们的难以言状的寂寞。而女眷们则借此机会采买一些针头线脑、胰子香皂、火柴蜡烛和生活装饰品,以备今后漫长一段时间内的生活之需,同时也要满足女人们那种与生俱来的对美的追求。如果有幸能逢灵泉那达慕,牧人们还要在此进行一番物品交换,年轻的蒙古族男女也期望能在此遇上自己心上之人。总之,圣泉之行对于牧民来说,既是一次沐浴圣泉的健康之旅,也是一次佛性禅心之旅,还是一次经济生活之旅。

灵泉地区远古历史文化小考

扎赉诺尔以修建东清铁路而得名,以开发波罗尼科夫矿而发展,扎赉诺尔灵泉则以一泓圣泉而蜚声。其实,在灵泉地区的文化内涵中不仅有闻名遐迩的千年之圣泉,还有侏罗纪时代、旧石器和新石器时代所遗存的丰厚的历史文化。甚至可以这样说,在灵泉地区所陆续发现的侏罗纪时代的植物化石遗迹、动物化石遗迹、旧石器时代遗迹、新石器时代遗迹不仅涵盖了扎赉诺尔地区全部的远古历史与文化,而且在我国边疆地区、东北地区来说也都是具有一定意义的史前文化发现。遗憾的是,若干年来我们在对灵泉地区史前文化进行深度发掘与研究、历史遗迹保护与推介、借助史前文化开发旅游资源等方面缺乏最起码的认知和重视,我们在这方面的功课做得实在是太差,不仅没能得到史学界的持续关注、深度发掘与研究,没能利用史前文化有效地促进地区经济与社会发展,没能有效地保护好现有的遗址与遗迹,而且许多生于斯长于斯的扎赉诺尔人、灵泉人对家乡的史前文化缺乏最起码的了解。

小孤山侏罗纪植物化石、旧石器遗址是灵泉地区最具代表性的史前文化。小孤山遗址位于灵泉街区南大约两公里处,坐落于史上著名的“西山断层”之上。小孤山遗址的东侧(基本上是以满航公路为中间线)是典型的“海拉尔盆地”的边缘,亦是绵延的扎赉诺尔煤田富集区,小孤山以西则是典型的丘陵草原地貌。小孤山以海拔300米之势兀立其间,也因故而得名。目前,在小孤山上已有两大考古发现,一是侏罗纪植物化石银杏树化石遗址,二是与蘑菇山同时期的旧石器制造场遗址。

上世纪六七十年代之前,小孤山遗址一直处于沉寂状态,但随着灵泉矿在小孤山南坡建造了一座纪念碑(1990年灵泉煤矿十一号井井下发生火灾,导致10余名矿工不幸遇难。为了铭记罹难的矿工,遂在此处建立一座纪念碑),灵泉地区的人们开始在纪念碑附近的山坡上采石、取土,沉睡的历史遗存始被发现,地面上裸露的银杏树化石就成了人们争相捡拾的目标。随着社会上收藏热的兴起,一些人为利益驱动开始盗掘地表下的银杏树化石,致使一个亿万年形成的植物化石遗址、旧石器遗址遭受到空前的破坏。据一些收藏爱好者介绍,当年,小孤山上的银杏树化石很多就散落在地表之上,大块者平米见方,小块者一般也大于手掌。这些化石其形各异,上面的图案也不尽相同,有的如陡峭的山峰,木纹脉络清晰可见,有的若远古的壁画,上面褐色的稀疏细小的银杏枝叶仍能分辨出来,有的显然是层层叠叠的枝叶被挤压在一起而形成的,枝叶的层叠感清晰可见,还有的像是用黑色的油墨拓印在黄色的石头上,状如蝴蝶。除在小孤山上发现大量银杏树化石之外,在其周边还发现有流岩状的石片,这些看似像木化石状的石片其实是地下流岩喷发后所形成的木纹理状的火山石。

关于小孤山银杏树化石的成因,有考古学家认为是侏罗纪(或白垩纪)时期由于火山喷发,导致当时地面上生长的茂密的银杏树被掩埋于地下,经过亿万年的演化最终形成了植物化石。也有专家学者认为,在侏罗纪或白垩纪时期,扎赉诺尔灵泉和广域的周边地区一样属于典型的温热潮湿气候,四季不分明,地上植被繁茂,生长着大片郁郁葱葱的银杏树,由于地壳断陷,茂密的银杏树被裹覆于地下,在其后一次次地壳的沉降中,在密闭状态下,这些原本鲜活的树木枝干和叶片经过亿万年的运化最终形成了银杏树化石群。再后来,由于“西山断层”不断地处于运动中和地壳挤压的原因,原来凹陷的地表在这里凸起一座小山,深埋于地下的银杏树化石被暴露于地表,也就是现在我们所看到的小孤山银杏树化石群遗址。还有一种说法,大约是在1.3亿年前的中生代侏罗纪后期,在“燕山运动”的作用下,扎赉诺尔地区的地质结构被分化成截然不同的两大部分(史称“西山断层”),大体是以现在的满航路为中间线,满航路以东地区成为“海拉尔盆地”的组成部分和边缘,该区域的地下掩埋最终形成了煤田,而位于满航路西侧的区域则成为典型的丘陵草原地貌。咫尺之间,同样是地壳的挤压作用,东面形成了煤田,西面形成了丘陵和草原。而西侧的丘陵之上则散落着诸多的银杏树化石。还有专家鉴定后认为,小孤山生物化石遗址系侏罗纪或更早一点的三迭纪,由于地壳变迁、火山喷发后形成的裸子类遗植物——银杏化石。在地壳变迁的过程中,其裸子类木本植物则大多形成了煤炭,只有少部分裸子类植物遗存形成了化石。虽然诸多专家学者在小孤山银杏树化石的形成时间、形成原因上看法存在一些差异,但在灵泉地区远古时代气候条件的认知上是一致的,银杏树化石群遗址是客观存在的。小孤山银杏树化石遗址的考古发现对我们研究扎赉诺尔地区的史前地质与气候变化,呼伦湖形成的研究,以及以木图纳雅河为中心的呼伦湖、海拉尔河、额尔古纳河之间的湖相冲积所形成的特殊地质条件的研究都具有十分重要的价值。

小孤山植物化石遗址的考古发现为我们了解和认识扎赉诺尔地区侏罗纪(或白垩纪时代,还有专家认为可能是更早一点的三迭纪时期)时代的地质、气候、植物等提供了重要的科学依据和珍稀的信息。

小孤山旧石器遗址的发现。上世纪80年代,以内蒙古著名考古学家汪宇平先生为首的考古调查队首次在扎赉诺尔蘑菇山发现了旧石器遗址。此后,考古学家又在灵泉小孤山上进行了考古发掘,并在这里发现了百余件用安山岩打制的旧石器,这些旧石器有刮削器、砍砸器、尖状器,与在扎赉诺尔蘑菇山旧石器遗址发现的旧石器完全相仿,无论是石器质地、石器形状还是石器功能都可以断定是当时古人类为了生存,用来捕鱼、狩猎或挖掘植物的根茎而使用的石质工具和生活用具。在一个相对集中的地点,一次发掘就出土并发现百余件旧石器在考古发掘中也不多见。因此,专家学者认为小孤山旧石器遗址是“扎赉诺尔旧石器时代的又一座石器制造场”。在小孤山上发现旧石器遗址,其意义同样重大,该遗址的发现一方面佐证了蘑菇山旧石器遗址考古发现的科学性,一方面证明了在一万至三万年期间,扎赉诺尔区域内有多个古人类生活栖息和制作生产、生活工具的地点,证明了扎赉诺尔旧石器时代不仅仅有蘑菇山一个“石器加工场”存在,由于有两个同时期的“旧石器加工场”的存在,也足以说明上古时期生活于扎赉诺尔区域的古人类数量是相当可观的。也许正是因为上古时期扎赉诺尔区域内古人类数量较多,而导致古人类的生存与生活资料之间产生了严重的供需矛盾,并由此而引发了扎赉诺尔古人类向外的几次大迁徙。同时也揭示了小孤山旧石器遗址与沙子山和达赉湖沿岸其他新石器遗址之间的发展脉络与关系。

沙子山新石器时代遗址的发现与消失。沙子山新石器时代遗址位于灵泉东南方向,距离灵泉街区大约两公里左右,是一高出地表20余米的孤立沙丘,属超漫滩三级阶地,最高海拔575.3米。在上级文物部门未确认该遗址之前,这里一直是扎赉诺尔煤矿的取沙场(据有关资料介绍,自1926年开始,扎赉诺尔煤矿9号井回采开始实行带式分层水沙充填采煤法,并在9号井的西南原“职工浴池”对面、老电厂北侧、扎区煤建公司东侧建设了一个大型的充填井,设有专运线,根据填充需要用蒸汽式火车头牵动自翻式车体,从沙子山用大型挖掘机取沙装车后运到这里,然后用高压水流将沙子冲到回采区,经过充填后,在已采层的上方再继续掘进开采,这样就可以保证回采区不出现地质塌陷。另据黑龙江地质学家、考古学家魏正一先生在《扎赉诺尔第四纪地质新知》一文中介绍说,沙子山山体几乎全由细沙组成。由于煤矿取沙填坑,造成了长1000多米、深约16米的剖面。我们较详细地考察这个剖面中部的地层,发现了一些重要的古代文物和古脊椎动物化石器),文革期间,沙子山还曾是扎赉诺尔煤矿的“五七干校”所在地。据有关人士介绍,煤矿工作人员在取沙的过程中不时地在沙层中发现一些化石、陶片类的东西,尤其是与化石伴生的蚌类化石更是比比皆是。1974年,黑龙江省考古调查队在扎赉诺尔煤矿、满洲里市科委工作人员和魏正一先生的陪同下曾到沙子山做过地层观察和考古发掘,并发现了一些历史遗存。由于生产企业和现场作业的工人缺乏文物保护意识,再加上当时特定的历史年代,这些都未引起有关方面的高度重视。直到1981年全国第二次文物普查时,有关专家根据先前获得的一些考古线索来到这里进行了考古发掘,并在该遗址地表和采沙断层中发现了大量典型的细石器,其中发现有砍砸器3件、石核14件、尖状刮削器1件、不规则刮削器9件、尖状器13件、圆端刮削器3件、石簇12件、规则长石片35件、不规则长石片43件。同时,在该遗址还发现了20多片珍稀的绳纹陶片(魏正一先生是在沙子山棕黑色粉砂质壤土的中下部相当坚实的土层里发现的细石器和绳纹陶片的。细石器与绳纹陶片在同一层位出土,至少说明在新石器时代扎赉诺尔古人类已经掌握了较精湛的制陶技艺。在考古学上,新石器是石器时代的最后一个阶段,以磨制石器为主,大约从一万年前开始,结束时间从距今5000多年至2000多年不等。如果灵泉露天矿遗址发现的陶片年代为11000年,那沙子山新石器遗址所发现的绳纹陶片的年代至少也应在8000——5000年之间。但遗憾的是考古学家们对沙子山遗址出土的绳纹陶片并未给予高度的重视。笔者认为,沙子山遗址所发现的绳纹陶片应是扎赉诺尔古陶片文化的延续和发展,也是对灵泉露天矿遗址所发现的古陶片历史年代的一个重要佐证)。此外,还发现了大量的骨锥动物、哺乳动物化石,有普通马、蒙古野驴、野牛、真鹿、猛犸象、羚羊、东北野牛、旱獭、鼠兔等。经专家认定,此次考察所发现的细石器种类非常丰富,精美适用,发现的骨锥动物、哺乳动物化石数量多、种类多,这些都充分说明远古时代的扎赉诺尔人已经能够熟练地运用打制技术和压制技术制作各种形状与功能的细石器用于渔猎,是继蘑菇山旧石器遗址和小孤山旧石器遗址之后所发现的具有新石器时代特征的,能充分反映扎赉诺尔地区石器打制技术的进步和历史文化延伸的又一典型遗址,这一遗址标志着远古时期的扎赉诺尔地区在旧石器文化的基础上其采集和渔猎经济已较为发达。但令人痛心的是,一个典型的新石器遗址在经年累月的采沙过程中已经被破坏得面目全非,准确地说,一个能代表扎赉诺尔新石器时代历史文化的遗址已经被彻底地毁掉了。

(待续)

本版图片由 吴修林 摄

上一篇 :

下一篇 :