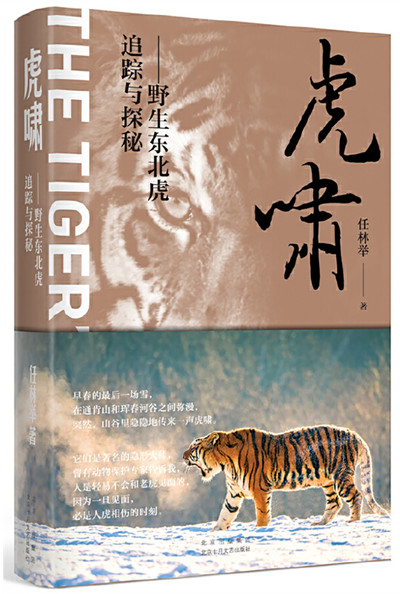

——评任林举的《虎啸》

□梁冬梅 张黎明

2021年由十月出版社出版的《虎啸》一书,一问世就受到业内人士、专家以及国内外广大读者的热切关注。毫不夸张说,《虎啸》一书在文坛刮起了原汁原味儿呼啸着的东北风。阅读任林举的《虎啸》一书,你可以进入位于东北长白山脉的大森林,身临其境地游览百兽之王的虎啸之“国”。

任林举的报告文学涉猎题材广泛,无论是关注“三农”问题的《粮道》《玉米大地》,还是在2022年第十期的《人民文学》上刊登的《宁德有‘鲤’》等文章,选题都具有时代站位。关注原生态问题的长篇报告文学《虎啸》同样具有自己的时代站位,这本书之所以会推出,就源于作家的使命感和责任意识,按任林举的话说,就是“要保护自然生态系统的原真性和完整性,给子孙后代留下一些自然遗产”。

一位作家行走山林的情怀

任林举在《虎啸》小引的结尾这样写道:“我要循着这声音,从锡霍特山脉西麓到珲春河谷,走遍这片莽原的每一个褶皱,每一条经过的道路与河流,每一个能遇到的村庄,直至走入大山深处和岁月的深处,去探寻去发现声音背后的影像和痕迹,影像和痕迹背后的真实存在,存在背后神秘的灵魂——这莽林中古老而唯一的王者,它们留在大地、山林、时光中的身影和梅花般点点足迹,已经为我们暗示了生命之道、自然之道、兴衰与共的和谐之道”。正是怀着这样一种情怀,任林举带着相机穿行在茂密的大山深处森林之中。

任林举想从生物学观察的视角写好一本关于东北虎、东北豹、野猪、黑熊、狍子、鹿、鼠、鼬、虫、鸟等生灵千姿百态生活习性的书,同时基于万物有灵的观念,对书写对象给予合乎自然规律和逻辑的人文关怀,从而呈现一个险象环生、自由放达的山野江湖。任林举说,这样的文字和故事本身就有很强的代入感和趣味性。

尽管《虎啸》里的故事听起来生动有趣,但在猎奇之余,细细品味后却觉得这林林总总的故事里有太多言外之意需要琢磨、玩味,有太多的自然伦理需要我们去认真思考。任林举认为,《虎啸》作为一部生态主题报告文学,如果仅仅满足于观察、科普、记录,还远没有达到文学的及格线,就不能称其为真正的生态主题报告文学。如果阅读作品后对其的思考仅仅停留在有趣的层面,一部作品的存在意义和价值肯定会大打折扣。

以自然为主要内容的文学作品要想引人入胜,就一定要加入一定的人文因素,以此增加文本的厚重感。书中既要有人对自然、生物原生态的认识和理解,还要有人对人与自然关系的思考和反思,更要体现高层次的精神诉求、境界和情怀。

如果说任林举当初是怀着探险的心态走进山林的,那么随着探险的不断深入,探险不再仅仅是行走的探险,同时也是一位成熟的文学家一次艰难的心灵之旅。两年多的时间里,任林举行走奔波于白山黑水之间,追踪着山林王者野生东北虎高傲野性的足迹。在追踪东北虎的过程中,他不仅发现了东北虎身上承载的令人惊叹的精神,更通过对这些精神的思考,提炼出与其相关的精神价值,最后用自己的文字,将华夏文明中虎与自然、虎与人类、人与自然之间几千年的相爱相杀、缠绵纠葛和相互成全的历史娓娓道来。

《虎啸》通过野生东北虎的兴衰历史,引发了人们对地域、民族以及人类自身命运的相关联想和思索。作家通过自己的文字不断地提醒人们,不仅要在人与人、国与国之间构筑“人类命运共同体”,还要在人类与自然之间构筑命运共同体。世界上的一切存在都是互联、互动的,只有互惠互利、相互尊重、相互守望、相互祝福,才能实现共同的发展和繁荣。

作者通过一个个平凡朴实的人物故事,将人与自然、人与动物的和谐共生关系慢慢展现出来。通过展现《忏悔》一章中提到的塔拉站小村里的猎人陈兴坡,《命运共同体》一章中提到的靠山吃山一辈子的老猎人于贵臣等人在山林里奔走忙碌的往事,进一步阐述了人与大自然中充满灵性的万物共存的必要性。

上一篇 :

下一篇 :