□老冀

上海犹太难民聚居区的露天厨房和洗衣房。

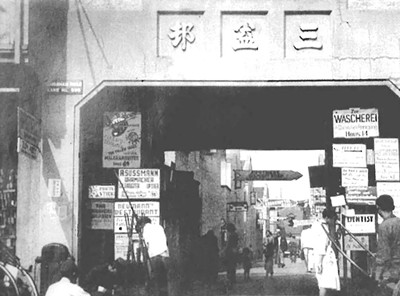

上海市虹口区唐山路三益邨为犹太难民的主要聚居区。

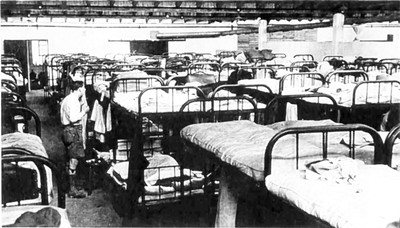

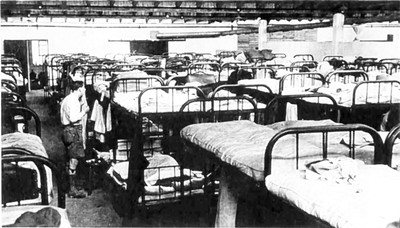

上海市虹口区平凉路难民收容所的犹太难民集体宿舍。

在上海百老汇大戏院屋顶花园休闲的犹太难民。

上海犹太难民正在进行宗教活动。

上海犹太青年会学校(上海嘉道理学校)的学生正在上课。

上海犹太青年会学校内的犹太儿童。

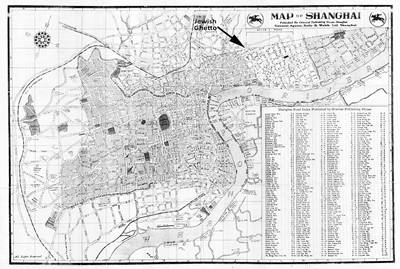

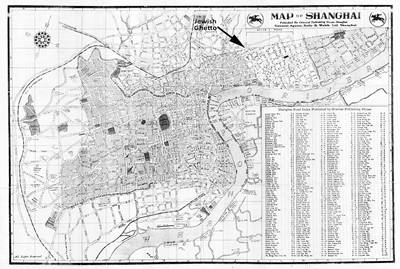

地图右上角箭头所指的白色区域为上海市虹口提篮桥无国籍难民限定居住区(犹太人隔离区)

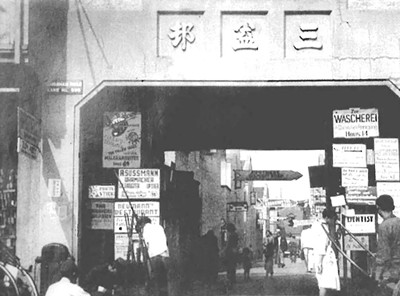

上海犹太难民聚居区的露天厨房和洗衣房。

上海市虹口区唐山路三益邨为犹太难民的主要聚居区。

上海市虹口区平凉路难民收容所的犹太难民集体宿舍。

在上海百老汇大戏院屋顶花园休闲的犹太难民。

上海犹太难民正在进行宗教活动。

上海犹太青年会学校(上海嘉道理学校)的学生正在上课。

上海犹太青年会学校内的犹太儿童。

地图右上角箭头所指的白色区域为上海市虹口提篮桥无国籍难民限定居住区(犹太人隔离区)

1940年前后的一段时间,是欧洲各地犹太人借道俄罗斯进入满洲里的第三个高峰期。1939年第二次世界大战爆发,德国法西斯疯狂地迫害和屠杀犹太人,许多犹太人被迫从欧洲各地逃离,其中一部分犹太人借道俄国进入中国满洲里。

这一时期到达满洲里的犹太人犹如惊弓之鸟,他们没有在满洲里长期居住的打算,他们的目的很明确,那就是离德国越远越好。其首选的目的地是哈尔滨,然后就是天津和上海,并期待从上海绕过日寇占领区迁徙美国。

为了接待这一批逃难的犹太人,哈尔滨犹太社团和远东犹太代表大会专门派员在满洲里设立了犹太人接待站,为千辛万苦终于逃离死亡之地的犹太人安排住宿,对经济拮据的犹太人给予必要的生活救济,然后根据他们的意愿安排其前往哈尔滨等地。知名学者房建昌先生在《关于近代来华犹太人史的史料及研究简况》一文中说:“来华犹太人主要分布在已形成社团的哈尔滨、齐齐哈尔、海拉尔、满洲里、奉天、大连、天津、青岛、上海和香港,在北京和其他一些具有政治、文化和经济地位的城镇,有少量的因各种原因而居住在那里的犹太人。上述犹太人中以俄系占绝大多数,多与哈尔滨有渊源关系。”

虽然最后这批到达满洲里的犹太人都去了哈尔滨等地,但这些俄系犹太人与满洲里有着无法分割的渊源关系。下面,我们就摘录几则与满洲里相关联的犹太人的史料。

根据夏恩训老师的《满洲里历史上的犹太人》一文记载,到1932年日伪统治时期,在满洲里居住的犹太人仅剩约30户80人。处于日寇统治下的满洲里的犹太人虽然没有像当年居住在上海的犹太人那样遭受非人的折磨,被日寇用刺刀逼进隔离区,被强制没收随身携带的物品,被禁止和中国人交换物品,但在日本人的眼里,满洲里的犹太人与俄国侨民没有什么本质上的区别,都是应该被秘密监控的对象。诺门罕战役结束后的1941年,苏联为了避免东西两线作战、日本为了减少北方压力,两国牺牲中国的国家利益签订了《苏日中立条约》。《苏日中立条约》规定,具有中立国侨民身份的人在日本占领区内拥有自由迁移、工作、上学、经商等权利。面对这种情况,部分犹太人出于自身安全的考虑通过苏联领事馆申领了苏联护照。1945年4月5日,苏联宣布《苏日中立条约》失效,身处日本占领区的犹太人也同时丧失了中立国侨民的礼遇。同年8月,苏联正式对日宣战,日寇在溃逃前对部分苏联侨民下了毒手,其中也包括不少持苏联护照的犹太人。如1945年8月9日,海拉尔日本宪兵队和伪兴安北省警务厅特务分室将抓获和在押的苏侨90多人全部砍杀,这90多人中就包括12名犹太人。目前,尚未发现日寇从满洲里溃逃前杀害苏侨和犹太人的史料。

一位现居耶路撒冷,接受采访时98岁的老太太萨拉回忆家族往事时说,她的父亲叫扎克·卡德曼,早年就居住在俄罗斯赤塔州,全家共计24口人,经营家族生意,在赤塔州各地都有房产,财富积累得不少。本来全家人在赤塔生意做得很好,生活也很惬意,但第二次世界大战爆发,纳粹德国对犹太人的疯狂大屠杀给他们敲响了警钟。她的父亲扎克·卡德曼召集全家人说:“虽然我们已经在这里居住了接近30年,我们赚到了钱财、土地、房产,但是大家都知道我们是犹太人,而德国此次战争目的之一就是灭绝犹太人,不会过太久,我们也会遭受牵连,因此我们必须离开这里,去中国的满洲里,那个地方的人对犹太人很友好。”父亲扎克·卡德曼接着又说:“如果我们要离开这里,你们觉得需要带走哪些东西呢?”于是有人提出变卖土地和房子,换成黄金白银带走,有的人建议将土地、产业、房屋变现存到当地的银行,带上银票逃走。面对家人的七嘴八舌,父亲扎克·卡德曼用坚定的语气说:“我建议把财富、房屋、土地、产业全部变卖,换成一大批马,我们只要骑马跑路就行了,一来可以当作交通工具,二来路上马也饿不死,因为沿途有草吃,三来到了满洲里以后这些马可以再换成钱,买房置地。” 扎克·卡德曼的这个方案一经提出便得到全家上下一致赞同,过后扎克·卡德曼动员所有关系,变卖了家族的产业和土地,舍弃了一些无法带走的财产,换了150多匹俄罗斯良种马。在一个月黑风高的夜晚,扎克·卡德曼带领全家踏上了前往中国满洲里的路程,他们一路跋山涉水,终于越过边境来到满洲里。随后他们卖了一部分马匹买房置地,一部分马用来搞运输,开始了异国他乡的新生活。这个真实的历史故事既揭示了犹太商人的精明与智慧,也说明当年的满洲里对于惊恐之下的犹太人来说是多么重要。

2012年,由以色列友人组成的“犹太人中国寻亲”代表团抵达北京。代表团成员之一的欧恩女士在接受记者采访时深情地说:“我的祖父曾在中俄两国之间做毛皮生意,我的父亲鲍里斯·扎茨于1916年就出生在中国的满洲里。满洲里是我们的父辈离开俄罗斯之后进入中国的第一个家。我们在满洲里生活了好多年,随后因故搬离了满洲里,曾先后在哈尔滨、上海和天津这三座城市生活,直到1949年(1948年以色列宣布独立)才前往以色列定居。”她接着又说道:“我父亲酷爱拳击,当年在上海时是一名拳击手,而且他非常有名。我的祖父和父亲都与中国有着很深的情缘,尤其是我的祖父对当年的满洲里还保留难以磨灭的印象。”

曾长期任教于山东大学,亦是山东大学外语系奠基人的金诗伯教授系俄籍犹太人,他1岁时随父母从俄国来到中国的满洲里。金诗伯的父亲叫金斯伯尔格,是当时满洲里大木材商斯克德尔斯基手下的一位得力助手。后来金诗伯的父母携全家迁居海参崴,金诗伯的青少年时代则是在哈尔滨和上海度过的。金诗伯属于年轻一代的犹太人,思想活跃,受马克思主义影响较深,不仅对德国法西斯屠杀犹太人的暴行深恶痛绝,而且对国民党统治下的白色恐怖和政权腐败有着清醒的认识。他作为一个长期生活在中国的犹太人,对推翻一个旧中国建设一个中国充满期待。1947年,金诗伯毅然决然离开国民党统治下的上海投奔到山东解放区参加革命,不仅从一位国际友人蜕变成中国公民,而且还蜕变成一名坚定的革命者。金诗伯教授著有《我在中国的六十年》一书。他在书中曾深情地说道:“我的父亲曾在满洲里一家为中东铁路加工木材的公司当职员,整天到处奔波,几乎走遍了方圆几千里的林区,天天都与中国人打交道。由于与中国人打交道的机会多,犹太人学习中文的现象非常普遍。”

上海犹太研究中心主任潘光先生主编的《犹太人在中国》一书中,刊载了一张有关犹太人在满洲里的历史老照片(这是在《犹太人在中国》《犹太人在哈尔滨》《犹太人在上海》《犹太人在天津》4本大型画册中发现的唯一一张涉及满洲里的犹太人老照片,十分珍贵)。照片上前排是5个犹太女青年,后排是4个犹太男青年,男女青年衣着华丽、风华正茂,前排女青年背靠的好像是一个很大的储水罐,后排男青年则依次坐在水罐之上。这张照片的拍摄时间是1935年。在这段时间,日寇虽然已经占领了中国东北地区,但因为东北犹太人大多都持有苏联护照,再加上当时苏联在中国东北地区尚有一定政治、军事影响,所以日伪当局对当时侨居在满洲里和满洲里沿线的俄侨和犹太人不便明目张胆地进行迫害。俄侨和俄侨中的犹太人均处于日寇的严密监视之下,一旦发现俄侨和犹太人有反满抗日情绪就会遭受特务机关的严惩,这种事情防不胜防,因为在日伪统治期间,有少数俄侨迫于各方面的压力而沦为日寇的鹰犬。我们从照片上男女青年的愉悦神态可以看出当时在满犹太人的生活状态。1935年3月,苏联当局单方面把原中苏两国共同经营的中东铁路北段(俗称北满铁路)以1.4亿日元的价格卖给侵华日寇,在中东铁路上工作的大多数俄籍员工(其中包括一定数量的犹太人)选择返回苏联,还有一定数量的犹太人陆续离开满洲里向哈尔滨等地迁徙。这张照片上的犹太男女青年极有可能是即将跟随其家庭或返回苏联,或迁居哈尔滨等地,临别之前在居住地附近合影留念。

□本版图片来自搜狐网、腾讯网。

上一篇 :

下一篇 :