□老冀

伊斯雷尔·爱泼斯坦。

保卫中国同盟中央委员会部分成员合影。左一为爱泼斯坦、左四为宋庆龄。

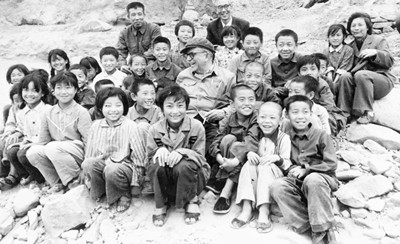

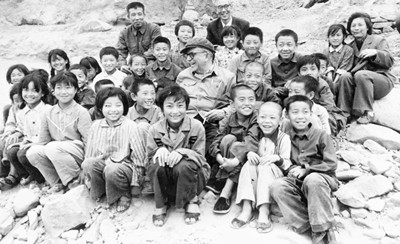

1985年,爱泼斯坦重访山西时,在黄河畔同孩子们合影。

1905年,考夫曼家族在俄罗斯彼尔姆市合影留念。左三为亚伯拉罕·考夫曼。

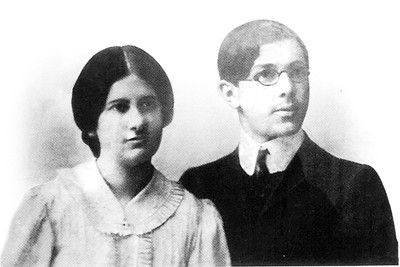

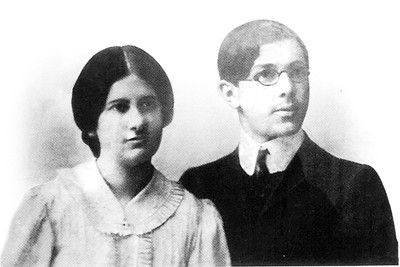

20世纪20年代,亚伯拉罕·考夫曼和夫人在哈尔滨合影留念。

特迪·考夫曼。

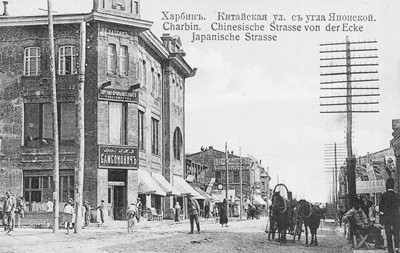

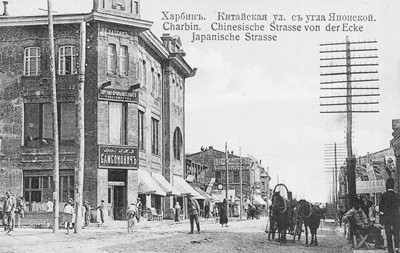

20世纪初期,哈尔滨中央大街上的萨姆索诺维奇兄弟商会。

伊斯雷尔·爱泼斯坦。

保卫中国同盟中央委员会部分成员合影。左一为爱泼斯坦、左四为宋庆龄。

1985年,爱泼斯坦重访山西时,在黄河畔同孩子们合影。

1905年,考夫曼家族在俄罗斯彼尔姆市合影留念。左三为亚伯拉罕·考夫曼。

20世纪20年代,亚伯拉罕·考夫曼和夫人在哈尔滨合影留念。

特迪·考夫曼。

20世纪初期,哈尔滨中央大街上的萨姆索诺维奇兄弟商会。

满洲里是当年犹太人难民进入中国东北的主要通道

《中俄密约》签订之前,沙皇俄国政府对犹太人的管控是非常严格的,沙皇俄国政府明令犹太人不得进入俄罗斯边境百里之内,这样就将犹太人寻找机会跨越边境线挣脱控制的想法扼杀掉了。

应该说沙皇俄国统治时期的俄罗斯阿穆尔省总督格罗杰科夫是个有远见的人,他认为,西伯利亚的确蕴藏着丰富的自然资源,但俄国占领西伯利亚数百年了,除了大肆捕杀动物、掠夺皮张之外,西伯利亚仍然一片荒凉,很多地方都是无人区。尽管沙俄政府也曾致力于西伯利亚的开发,但收效甚微,能看到的一些建设成果还是那些被流放到西伯利亚的政治犯建设的。此时俄罗斯向中国东北境内修筑铁路,最急需的就是善于经营的人。于是,格罗杰科夫多次向沙俄政府进言,建议开放犹太人禁区,派善于经营的犹太人到中国东北去修铁路、做生意,这对俄国有特殊的战略意义。

格罗杰科夫的建议让沙皇俄国政府意识到,原来设置边境禁区的政策虽然对控制犹太人是有利的,但对开发边境地区是不利的。此时修建中东铁路这样宏大的工程需要大量人才,而西伯利亚区域人才严重缺乏,再加上日本和西方各国对沙俄东进战略的抵制,适时解禁对犹太人的限制,让犹太人参与中东铁路修建,并为犹太人进入中国东北提供一定的优惠,无疑为明智之举。当沙皇俄国政府向犹太人敞开进入中国的大门时,久困樊笼、极度渴望逃离险境的犹太人便蜂拥涌入中国,而满洲里则是犹太人进入中国的首选之地。

据考据,20世纪初以所谓“护路”名义进入中国东北的沙皇俄国军队和日俄战争中经满洲里转运到辽东半岛的沙皇俄国军队都有一定数量的犹太士兵。犹太人之所以踊跃参军,是因为当年居住在俄国处境非常险恶,当时一直处于“排犹”状态,甚至随时都有被关押和屠杀的危险。有人曾说,由于历史文化及俄罗斯国家自身的特定因素,反犹主义的幽灵一直在俄国上空游荡。从18世纪末起,沙俄政府就对境内的犹太人实行“栅栏区”政策,在宗教上对其进行同化,大规模地进行驱逐,在政府默认和支持下对犹太人进行集体屠杀等。而犹太人若想在俄国内立足或获取一定的政治地位,参军是当时摆脱这种困境的一个重要途径。

日俄战争结束后,一些犹太士兵因沙俄政府的鼓励政策而留在中东铁路沿线部分城镇谋生,修筑铁路和从事铁路运营的工程技术人员、铁路员工中的犹太人,因工作性质一般也都居住在铁路沿线城市或车站附近。在《在中东铁路视野下哈尔滨犹太人》一文中这样写道:“中东铁路的修建与俄方的工程技术人员尤其是俄裔犹太技术工人、工程师的帮助是分不开的。这些犹太工程师和技术工人在俄国一直以来受到排犹政策的影响无法发挥自己的才能,而在哈尔滨,他们受到前所未有的待遇,也毫不保留地将心血倾注到中东铁路的建设上。”

中东铁路修建和通车后的一段时间是当年俄罗斯人进入满洲里的第一个高峰期。这一波来到满洲里的俄罗斯移民中,犹太人的数量很多,这些犹太人中既有商人、工程技术人员、银行家、律师和神职人员,也有一些从俄国来的犹太难民。这一批犹太人中有很多人是中国东北历史中的重量级人物,例如亚伯拉罕·考夫曼。

原我国外交部驻以色列大使在《哈尔滨犹太人活的历史》一文中曾记述道:“原以色列—中国友好协会会长、以色列原居中国犹太人协会主席特迪·考夫曼的父亲亚伯拉罕·考夫曼出生于俄罗斯乌克兰西部城市车诺菲齐的姆格林一个正统犹太人家庭。亚伯拉罕·考夫曼的父亲是一位富裕的纺织商人,1912年,亚伯拉罕·考夫曼和他的妻子从俄罗斯来到满洲里,在满洲里短暂留居后又去了齐齐哈尔,最后选择在哈尔滨定居下来。特迪·考夫曼于1924年出生在哈尔滨,后就读于哈尔滨犹太学校。亚伯拉罕·考夫曼是著名的犹太社会活动家,是当年哈尔滨犹太宗教公会的领袖,是哈尔滨犹太复国主义和远东地区犹太复国主义组织最重要的领导人,还是哈尔滨许多犹太文化机构的领导者、哈尔滨地区著名的医生。亚伯拉罕·考夫曼被称为近代哈尔滨到满洲里一线犹太人最知名的政治领袖、教父。”

另据《哈尔滨档案》一书的作者玛拉·穆斯塔芬说,他的曾外祖父母奥尼库尔夫妇于1909年穿越西伯利亚大铁路,从白俄罗斯的乡下来到中国满洲里。奥尼库尔夫妇一家在满洲里居住了20多年,在满期间专门经营和销售缝纫机,是当时满洲里及中东铁路沿线城镇美国胜家牌缝纫机的代理商。奥尼库尔夫妇在经销缝纫机的同时还经营着一家牧场(牧场的位置和经营规模均不详)。奥尼库尔夫妇离开令人窒息的俄罗斯来到满洲里建立了属于自己的爱巢,他们在这里生育了两个儿子、两个女儿。直到1932年,日寇侵占了满洲里,打破了俄国侨民们在满洲里的平静生活,为了避免陷入法西斯的魔爪,全家人选择回迁苏联。他们的后人在书中感慨地说:“他们夫妇虽然最后也因故离开了满洲里,但他们晚年在回忆往事的时候最爱恋的仍是曾经长期居住过的满洲里,因为那里曾给过他们一段最宝贵的平静生活,他们一直忘不了满洲里的那个整洁、舒适的家。”

1898年,犹太人格雷格瑞·萨姆松诺维奇从西伯利亚来到满洲里,后借道去了哈尔滨,他当时的身份是为中东铁路公司供应物资的一家公司的商业代表,被誉为是当年“进入哈尔滨的第一人”。1901年,犹太人萨姆索诺维奇兄弟穿越西伯利亚到达满洲里后移居哈尔滨。1902年在哈尔滨创办了著名的萨姆索诺维奇兄弟商会,生意巅峰时期,在俄国的莫斯科、哈巴罗夫斯克、赤塔都设有分公司。后来萨姆索诺维奇兄弟商会陷入经营困境而破产,其商会遗址就是现在的哈尔滨秋林商店。当年,海拉尔著名的从事羊肠收购、出口贸易的犹太商人布朗,从事皮毛收购的犹太商人卡布兰和塔班姆也都是借道满洲里到海拉尔去发展的,海拉尔犹太宗教协会会长瓦尔夏维斯基等其他犹太教协会人士也都是借道满洲里到达海拉尔的。

俄国十月革命后的一段时间是犹太人进入满洲里的第二个高峰期。1917年,俄国十月革命爆发,国内阶级矛盾激化,各种苏维埃政权的敌对势力急需“替罪羊”来缓和矛盾,于是,一场反犹风暴在俄罗斯大地肆虐。在乌克兰、白俄罗斯、西伯利亚和远东等地区,犹太人受到外国干涉军和白俄匪帮肆无忌惮地侮辱、侵扰和掠夺,而且随着时间的推进迫害强度越来越高,直至演变成血腥的屠杀,这导致一批批犹太人逃离俄国。

俄国十月革命取得成功后,苏维埃政权对犹太人所采取的战时共产主义政策,也加快了犹太人向满洲里及中东铁路沿线的海拉尔、齐齐哈尔、哈尔滨等地迁徙的速度,这些犹太人中包括来自波兰、立陶宛、爱沙尼亚和西欧等国的犹太人。据有关方面统计,这一时期在满洲里和中东铁路沿线各城镇居住的俄侨总人口已经达到了20万,其中犹太人3万余人。当时在满洲里长期定居的犹太人有1000余人,而短暂留居满洲里和借道满洲里向海拉尔、齐齐哈尔、哈尔滨等内陆城市迁徙的犹太人,估计是当时居住在满洲里的犹太人的数倍之多。

这一时期借道满洲里的犹太人中最著名的当数以色列政府前总理奥尔默特的祖父及家人。奥尔默特的祖父约瑟夫·约瑟夫维奇·奥尔默特于俄国十月革命期间从俄罗斯的萨马拉逃亡来到满洲里,在满洲里做短暂停留后又去了齐齐哈尔,后又去了哈尔滨,奥尔默特的祖父自此一直定居在哈尔滨生活,去世后就安葬在哈尔滨。奥尔默特的父亲莫得卡·奥尔默特在哈尔滨上学、工作、恋爱和结婚,他精通中文,在哈尔滨工作期间做过教师,能用流利的中文为中国学生教授历史课。奥尔默特的父亲及全家于1933年辗转回到以色列定居,曾是以色列资深国会议员。2004年6月,以色列政府前总理奥尔默特曾借来中国进行国事访问之机前往哈尔滨祭祖。以色列政府前总理奥尔默特在《犹太人在哈尔滨》一书出版发行之际发来贺信,并在贺信中说:“我的父亲莫得卡·奥尔默特和母亲贝拉·奥尔默特就曾在这座城市生活了很长时间,在那里他们加入了青年组织‘贝塔’,受到锡安主义(又称‘犹太复国主义运动’)思想的感召,并导致他们回到以色列这块土地。”

根据《犹太人在天津》一文介绍,著名中国籍犹太作家、记者、社会活动家,全国政协第六、七、八、九、十届常委伊斯雷尔·爱泼斯坦先生1915年出生于波兰,1917年随父母移居哈尔滨。虽然文中没有详细介绍其随父母从波兰到俄国,又从俄国迁居哈尔滨的经历,但可以肯定的是,幼年的爱泼斯坦随其父母逃离波兰到俄国,最后是经俄西伯利亚大铁路进入中国满洲里,而后去的哈尔滨。类似爱泼斯坦先生这样跟随父母从俄罗斯来到中国满洲里的例子不胜枚举,他们当年幼小,对这段历史没有清晰的记忆,所以在写回忆录的时候只能将途经满洲里的一段旅程一笔带过。

□本版图片来自新华网、搜狐网、新浪网 、百度百家号。

上一篇 :

下一篇 :