1987年,405宿舍部分同学合影,前排居中为韵宝成,后排右二为笔者。

1987年,“西山团日”活动合影。

1987年,在管理干部学院文艺汇演中,我们班级出演男生小合唱,右三为韵宝成。

1987年,班级元旦晚会智力竞赛评判台,左一是笔者,左三是韵宝成。

1988年,笔者(左一)与韵宝成同学(左三)、刘泉江老师(左二)合影。

1988年,笔者(左二)与韵宝成(左一)在呼伦贝尔盟民族少年宫前合影。

1988年,笔者与韵宝成在海拉尔公园中小憩。

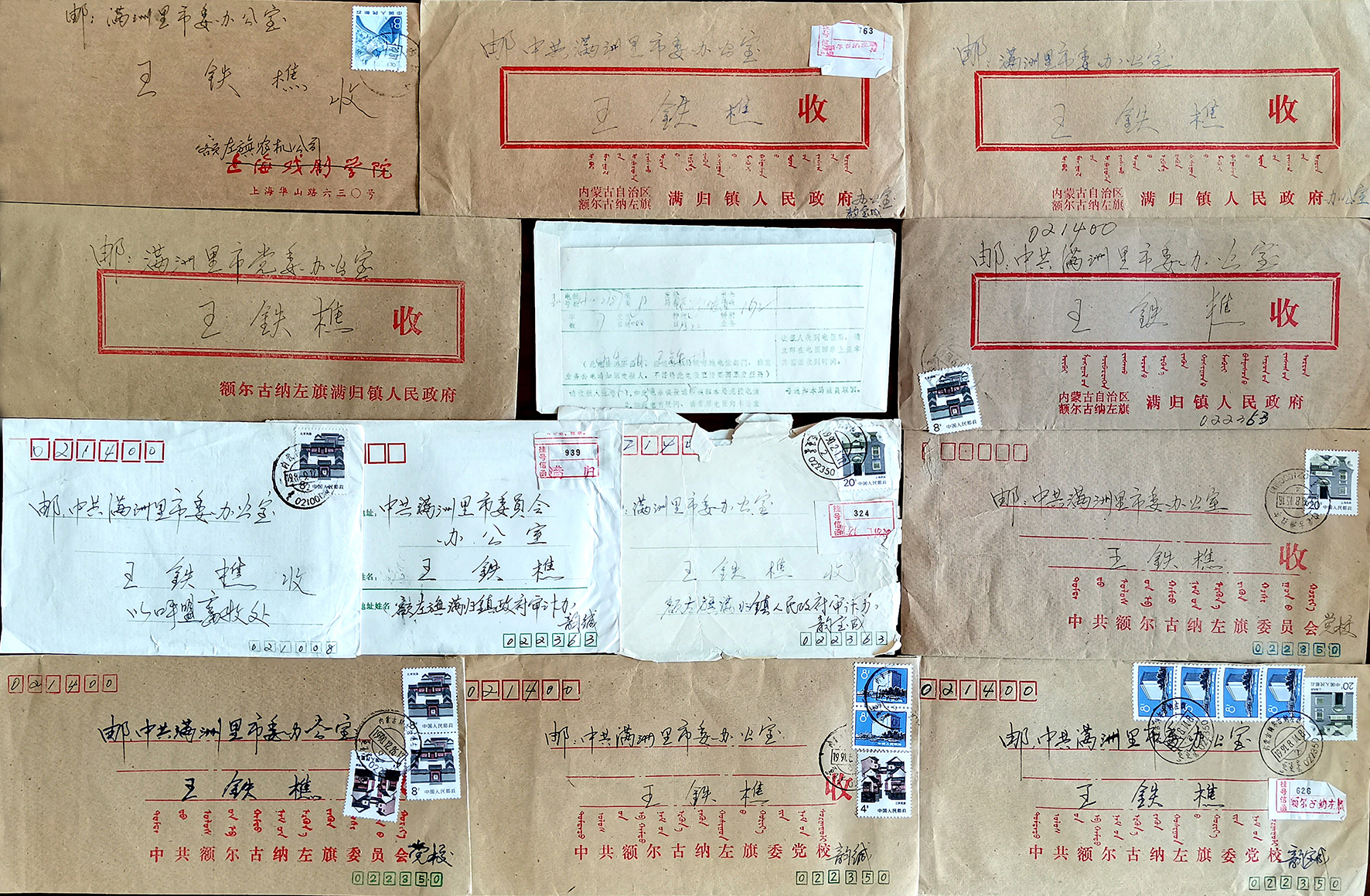

1987年8月至1991年8月,韵宝成给笔者寄发的信件与生日贺电。

在医院,宝成一会儿叫闫梅借来拐杖,要自己下地锻炼,一会儿要坐轮椅出去转转,一会儿又要请中医来按背(他有腰椎间盘突出的老毛病),一刻不得闲。他每次疼得厉害了都咬紧牙关不打止痛针,怕刺激大脑,他对闫梅说:“打针把人脑子都打傻了。”他把连续发烧和腹胀的原因归于输血造成的融血反应,他自我安慰地说:“再有几天融血反应就能过去。”一瓶瓶白蛋白液体输入体内,他觉得没有效果,摸着自己的肚子自言自语道:“打了好几瓶还是没有消肿,白蛋白不纯吧。”过了一会儿,他摸着肚子另一侧,感觉似乎变软了,又觉得看到了“曙光”。他总觉得自己的病情在好转,大家也就没有和他说实话。

宝成其实对自己的病情心知肚明,似乎又心存侥幸。宝成是在外地的肿瘤医院做的复诊和手术,回到根河后大夫问他:“你到外地确诊的是什么癌?和我们诊断的一样吗?”对于这件事宝成耿耿于怀,他躺在病榻上对我说:“你说有这样问患者的吗?”宝成对任何确定他得了癌症的对话都很反感,其实他对自己得了什么病,病情到了什么程度内心非常清楚,只是不愿意接受残酷的现实。

根河的同学马占海和潘峰几乎天天都到医院探望宝成,马哥站在宝成的床前,举起拳头鼓劲道:“宝成,坚持住。”这话虽是鼓励,但更像一种安慰,只是此时此刻只能说这样的话。

外地同学听到宝成病危的消息后陆续赶过来了,莫尔道嘎的李兴斌退居二线后已携妻子迁往河北昌黎定居,此次回莫尔道嘎办事,听到消息专程和嫂子前来探望宝成。李哥与宝成相见后静默良久哽咽无语,两人泪流满面。班长夏树林带着海拉尔的几位女同学辛清华、李伟、梁晶琪来了,宝成既想见见同学们,又对大家在这么冷的天气前来看望心怀歉意,连连说:“你们都来看我了,这怎么好意思,我还想以后到处转转去看你们呢。”这是一句明知实现不了又不得不说的场面话。就在这样的最后时刻他还顾及面子,叮嘱着妻侄从床下拿矿泉水给同学们喝,看着笨手笨脚的妻侄还说:“这孩子农村来的,啥都不会,慢慢就好了。”

有时候闫梅出去办事了,我就给宝成按摩后背。他感觉好一点后,拿着手机说:“王哥,你脚受伤的时候拍的照片都在这里。”谈话间,他忽然又想到我的孩子,问道:“王博怎么样了?王妍上学咋样?”我就拨通了王博的手机,让王博与宝成讲话,宝成先是嘱咐王博要和同事们互相帮助,之后都是王博讲话宝成听,通话结束后宝成把手机递给我,他拿起毛巾擦掉了眼角的眼泪,这是我看到他最后一次掉泪。过后我问王博与宝成都说了些什么,王博说:“就是让宝成叔叔好好养病,病好了以后来满洲里,我开车拉着他出去玩儿。”王博还说:“宝成叔叔是您同学中我印象最深的一个人,我很小的时候,他来满洲里就送给我影集和他的照片,还题了字。”是啊,王博童年的记忆是那样的清晰,当时宝成带给他的快乐是那么难忘,只可惜二十年后的今天,他回报给宝成叔叔的只有这一番双方都明知实现不了又不得不说的话了。宝成当时潸然泪下,可能是因为王博,也可能是想起了自己的儿子韵博,还可能是因为想起了其他事情,人到此时复杂的心绪不可言状。

宝成与我在大专班学习时,我们一起做班级团支部工作。海拉尔西山团日、我们从这里走来——家乡摄影展、《我身边的美》演讲比赛、油印《摇篮》小报、学府路好再来砂锅馆的聚会、迎接1987年元旦的午夜教室联欢、人民公园露天舞场的舞会等活动,给我们留下了共同的美好记忆。每次活动后,宝成都跟随我到满洲里,在单位的暗室里冲扩黑白照片,度过不眠之夜。然后他再把一袋袋照片发放到每一位同学的手中,将友情渗透到每一位同学的心里。1988年毕业在即,宝成在给我毕业赠言的落款中写下了“您的影子——宝成”,以纪念我们在两年学习生活中的形影不离。

毕业后的近二十年时间里,世界发生了各种各样的变化,但始终不变的是我们同学的情谊。每年的5月4日是我的生日,宝成都会拨通电话或发来电报或发来信息:王哥,祝你生日愉快!有时我在外地出差,自己都忘记了生日,都是宝成在提示我过生日。每次听到宝成的祝福,一种特别温暖的感觉就会油然而生。

二十年了,我从机关转到企业,从中直企业转到地方企业,从国有企业转到民营企业,从几百人企业转到几个人企业,身份在变、年龄在变、世界观在变、思维方式在变,唯独那句“王哥,祝你生日愉快”的亲切祝福不变。这句问候在我得志之时是一针清凉剂,在我失意之际是一支鼓劲曲。这句问候不带有一丝一毫的功利色彩,从我的三十而立到年逾半百,年年都会收到这句问候。可是今天,这样的问候就要画上永恒的句号了。

夜幕降临,在根河人民医院,同学们与宝成最后告别的时刻到了,从夏班长开始,同学们逐一与躺在病榻上的宝成握手,然后静静地走开,全程无言。走出医院,天空下起了大雪,雪花在夜色中亮晶晶的,飘飘洒洒落在大地上。回到住地同学们聚在一起,大家给在各地的同学打电话,告诉韩忠民、孟爱英、郑秀波、苏勇等人这一不幸的消息。苏勇当时正要赴自治区争取项目,他急切地说:“千万让宝成等我们一天!”他在情急之下竟说出了这般幼稚的话。秀波、袁芳等同学则在计划着下一批的探望。午夜了,大家不愿散去,也没有睡意,就去烧烤店坐到了天亮。门外,大雪仍然无休止地下着,铺天盖地。

11月19日凌晨,我与李兴斌夫妇忍不住再一次到医院向宝成告别,我们就要离开根河了,这是一次生离死别。天还没有亮,被病魔又折腾了一宿的宝成疲惫地睁开双眼说:“你们起得这么早,要走了吧?”我怀着极其复杂的心情用手在他的脸颊上抚摸着,李哥塞在枕下两百块钱,俯身抱住半卧的宝成,贴了一下他的脸,我们抑制住自己的感情迅疾离开。医院外是银白的世界,雪花飞舞、空旷寂静,我们痛快地哭泣……

之后,以根河医院为原点,我与李哥向着相反的方向走去,街道厚厚的白雪上踏出了一串串新的深深的脚印。宝成倒下了,可是我们毕竟还要赶着自己的路。李哥和李嫂奔赴火车站,乘火车去莫尔道嘎,再择日返回河北昌黎。我去长途客运站,乘大巴经海拉尔返回满洲里。我们毕竟还有自己的生活之路要走,尽管这是一条艰难跋涉的路。半年前杜鹃花开生机盎然,现在已是冰天雪地银雾茫茫,茂密的森林披上了雪白的衣裳,大巴车小心翼翼地在雪地上前行。

我回到满洲里后根河的马哥又打来电话,说闫梅告诉了宝成真实的病况。他表现得很坦然,说:“我知道的,不然怎么会有这么多的同学来看我,原来没想到能够这么快,谁让我摊上了呢。”宝成冷静地嘱咐:“骨灰一部分撒在海拉尔的东山上,因为我在那里出生,又上了两年学,一部分埋在根河的山上,旁边要种上一棵树。不要葬在公墓,因为已有父亲的墓在那里,我不能埋在父亲的上坡。”马哥在电话里复述宝成的话,他赞叹道:“宝成真是一个男子汉!”

根河市委党校的领导和老师听闻宝成的病情也赶去了医院,宝成将工作一一做了交代,就像他要出一趟永无归途的远门。

2006年11月21日,宝成告别了人世,走完了他45年的生命历程,听说这天的天气特别寒冷。可以告慰宝成的是,根河市委、市人大、市政府、市政协的分管领导,呼伦贝尔市委党校培训部的领导都来为他送行,这对于一个普通干部来讲是比较高的送别规格了,人们对宝成年轻短暂的一生做了充分肯定的评价,只是这一切他都见不到听不到了。

从5月到11月,从杜鹃花开到漫天飞雪,半年的时间,宝成竟诀别了我们,命归黄泉。宝成,我的影子,你将永远活在我的心里。每年我的生日虽然再也听不到你亲切的祝福话语,但是我绝不会忘记你,每年的那一天都会想起你。

上一篇:从杜鹃花开到漫天飞雪(上)

下一篇:重温红色历史 传承红色基因 加强民族团结(上)